今年のノーベル賞(生理学・医学賞)を、大阪大学の坂口志文特任教授が受賞されました。ほかにも、米国システム生物学研究所のメアリー・ブランコウさんと、米ソノマ・バイオセラピューティクスのフレッド・ラムズデルさんのお二人が坂口先生とともに受賞されています。

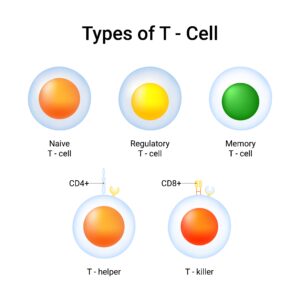

3人が研究しているのが、免疫が細胞を区別し、外敵の病原体だけを攻撃する仕組みについてです。そして、「制御性T細胞」という免疫細胞を発見しました。この制御性T細胞、今回のニュースで初めて耳にしたという方も多いと思いますが、実はがん治療の分野では近年注目されていた細胞でした。

免疫細胞は、私たちの体を細菌やウイルス、がん細胞を攻撃してなどから守ってくれていますが、ときに誤って自分の正常な細胞や組織を攻撃してしまうことがあります。その結果、自己免疫疾患という病気(関節リウマチや潰瘍性大腸炎、1型糖尿病など)を発症してしまいます。

そこで、免疫には、悪者である細菌などを攻撃する働きだけでなく、自分の体を誤って攻撃しないようにブレーキをかける仕組みがあります。その役割を果たしているのが「制御性T細胞」です。名前のとおり、免疫が暴走しないよう「制御」しているんですね。

ところが、がん患者さんの場合は、この制御性T細胞ががんに対する免疫反応を抑えてしまうため、制御性T細胞の数を減らすための研究が行われているのです。

免疫細胞療法を実施している医療機関の中には、患者さんの体内で制御性T細胞がバランス的に多くなりすぎていないかを調べる「免疫機能検査」を行っているところがあります。

ブレーキが効きすぎている場合には、攻撃を担う「キラーT細胞」を増やし、制御性T細胞を抑えるαβT細胞療法を行います。これにより、免疫サイクルをしっかり回して、体が本来持っている免疫の力を引き出すことが可能になります

がん治療においても自分の免疫の状態を調べて把握し、その結果に基づいて治療方針を決めることが大切です。

免疫の仕組みは複雑ですが、こうした研究者の方々の努力により大きく進歩しています。