過去の新着情報

私たちの体は、細菌やウイルスなどの侵入を阻止するため、「免疫」と呼ばれる防御システムが備わっています。免疫は体の外から入ってくる敵だけでなく、体を内側から生じるがん細胞を攻撃する役割も果たします。

しかし時として、免疫システムが自分自身を攻撃してしまうケースもあります。これが自己免疫疾患です。なぜ自分を守るはずの免疫が自己を攻撃してしまうのでしょうか?

免疫は自分と自分以外を見分けるところから始まる

そもそも免疫とは、自分と自分以外を見分けて、自分以外のものを排除する体の防御反応です。そのため、免疫が正常に機能していれば、普通は自己を攻撃することはありません。

ここでいう自分(自己)とは、自分の正常な細胞や臓器などのことを指し、自分以外(非自己)とは体の外から入ってくるウイルスや細菌といった病原や、体の中から生じて害をなすがん細胞などがそれにあたります。

免疫は、お母さんのお腹の中にいるころから備わっています。お母さんと胎児とをつなぐ胎盤にはバリア機能が備わっており、胎児へ送られるのは栄養と血液です。細菌やウイルスといった病原体の侵入を阻止するため、胎児の細胞は自己を覚えて自分以外のものを攻撃するように教えられます。

免疫を担っているのは主に、T細胞と呼ばれる免疫細胞です。T細胞が誤って自分を攻撃してしまった場合、すぐに死滅させられる仕組みが備わっており、自分を攻撃しないよう徹底的に教育されています。

T細胞は、侵入者を攻撃するキラーT細胞と、それを制御するT細胞(制御性T細胞といいます)の大きく2種類に分類されます。キラーT細胞が暴走すると、自分の細胞まで攻撃してしまう場合があるため、制御性T細胞がそうならないようにコントロールする仕組みです。

自己免疫疾患がおきる理由

胎児の時期に自分と自分以外を学んでいるため、免疫は正常に機能していれば、自分を攻撃することはないと説明しました。しかし例外として免疫が誤って自分を非自己と認識して攻撃してしまうケースがあり、自己免疫疾患が起こることがあります。

自己を非自己と認識してしまう理由は、まだ解明されていません。今の段階では、自分の細胞と似た特徴を持つ病原体が体内に侵入することで、間違えて自分の細胞まで攻撃してしまうのではないか、と考えられています。

あの病気も自己免疫疾患!?意外と知られていない病気

有名な自己免疫疾患には、関節リウマチやバセドウ病、円形脱毛症などがあります。円形脱毛症は、今までストレスが原因と考えられていましたが、実は自己免疫疾患の一種であることが分かってきたそうです。

また、難病に指定されている潰瘍性大腸炎も、自己免疫疾患の一つです。潰瘍性大腸炎とは、大腸の内壁に傷ができて炎症が起きる病気です。炎症によって痛みが起こったり、傷から出血したりして、腹痛や血便を引き起こします。

潰瘍性大腸炎は1,000人に1人の割合で起こり、発症年齢は若者から高齢者までさまざまです(※1)。詳細な原因はまだ不明とのことですが、腸内環境が変化して大腸の粘膜のバリアが破綻し、免疫機能に異常が起こることが原因と考えられているそうです。

大腸は体内にあるものと思われがちですが、実は肛門や口を通して外部とつながっています。そのため大腸の粘膜には、細菌やウイルスなどの侵入者から、体を守る免疫が備わっているというわけです。

潰瘍性大腸炎を引き起こす大腸粘膜のバリアの破綻は、食事バランスの変化や腸内細菌の乱れによって起こると考えられています。食生活や生活習慣の乱れは、免疫の働きを乱す原因になります。日頃から規則正しい生活とバランスの取れた食事を心がけたいですね。

【参考文献】

※1)難病情報センターホームページ「潰瘍性大腸炎(指定難病97)」

https://www.nanbyou.or.jp/entry/62

後藤重則医師「家族を守る免疫入門(KADOKAWA夢文庫)」2020.

がんを予防できるワクチンがあったらいいのに、と思ったことはないですか?

実は、がんの予防につながるワクチンはすでにいくつか開発され、実用化されています。

がんを防ぐワクチンとその特徴をご紹介します。

がん予防につながるワクチンにはどんな種類がある?

過去に類を見ないほど多くの人が新型コロナウイルスのワクチンを接種したおかげで、ワクチンや免疫といったものへの理解が広がっているように思います。

ワクチンは私たちの体がもつ免疫の働きを利用した、病気への対抗手段です。インフルエンザや新型コロナウイルス感染症、はしか、風疹など、さまざまな種類の病気に対するワクチンがありますが、そうした中で、がん予防につながるワクチンもいくつか実用化されています。代表的なものとしては、子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)やB型肝炎ワクチンが挙げられます。

子宮頸がんワクチンは、子宮頸がんを予防するワクチンです。子宮頸がん以外にも、膣がんや肛門がんなどを予防する効果も知られています。日本における子宮頸がんの年間死亡者数は約2,800人です(※1)。近年、死亡数は増加傾向にあり、とくに50歳未満の比較的若い年代の発症が問題となっています。

B型肝炎ワクチンは、B型肝炎を予防して慢性肝炎や肝硬変、さらに肝がんへ進行することを防ぎます。世界保健機構(WHO)によると、世界では年間50万人〜70万人の人がB型肝炎で亡くなっています(※2)。

ワクチンで予防できない病気とその理由

子宮頸がんやB型肝炎のように、がんを予防できるワクチンがある一方、ワクチンを開発でされていないものもあります。たとえば、C型肝炎や成人T細胞白血病(ATL)もウイルスへの感染が原因でがん発症につながりますが、現段階では有効なワクチンが作られていません。

C型肝炎は「C型肝炎ウイルス」への感染により、慢性肝炎や肝硬変、肝がんへと進展してしまう病気です。同じ肝炎ウイルスであるB型肝炎ウイルスのようにワクチンも作れるのでは、と思いますよね。しかしC型肝炎ウイルスに対して作られる抗体は、ウイルスの働きを抑制したり壊したりする能力が高くありません(※3)。

ATLは母乳や血液、体液を介してHTLV-1と呼ばれるウイルスに感染することで発症します。ATLに対するワクチンが未開発なのも、ウイルスに対する抗体は作られるものの完全にウイルスを排除できないからです(※4)。

子宮頸がんワクチンやB型肝炎ワクチンの効果

子宮頸がんは、ヒトパピローマウイルス(HPV)に感染することが原因で発症します。HPVワクチンは、子宮頸がんの50〜70%に相当する2種類のヒトパピローマウイルスに対して、予防効果があると考えられています。性交渉を介して感染するため、初めての性交渉前にワクチンを接種しておくことが重要です。3回の接種は必要ですが、公費により無料で受けられるワクチンです。

B型肝炎は血液や体液を介してB型肝炎ウイルスに感染することが原因となります。ウイルス感染を防ぐB型肝炎ワクチンは、3回接種で15年程度効果が持続します(※5)。とくに10代で接種すると、より高い効果を期待できます。

母から子へB型肝炎ウイルスが感染するのを防ぐため、国は2016年から0〜1歳児に対して定期接種を開始しました。定期接種と妊娠時検査の実施で、94〜97%の確率でB型肝炎の母子感染を防げると考えられています(※2)。

このように、子宮頸がんワクチンやB型肝炎ワクチンは一定の効果が認められたワクチンで、定期接種や公費対象となっています。

こうしたウイルスへの感染が原因で、ワクチンがあるがんは「撲滅が目指せるがん」と言われています。副作用の問題が指摘されることもありますが、正しい知識を持ってがんリスクを減らすために有効活用しましょう。

【参考文献】

※1)日本産科婦人科学会「子宮頸がんとHPVワクチンに関する正しい理解のために」

https://www.jsog.or.jp/modules/jsogpolicy/index.php?content_id=4

※2)国立感染症研究所「B型肝炎とは」

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/a/hepatitis/392-encyclopedia/321-hepatitis-b-intro.html

※3)国立感染症研究所「C型肝炎とは」

https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/322-hepatitis-c-intro.html

※4)後藤重則医師「家族を守る免疫入門(KADOKAWA夢文庫)」2020.

※5)厚生労働省「B型肝炎ワクチンの定期接種が始まります」

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000134456.pdf

日本では、2021年に新型コロナワクチンの接種が始まってから、半年あまりで日本の新型コロナワクチンの2回接種率は70%(※1)を超えました。

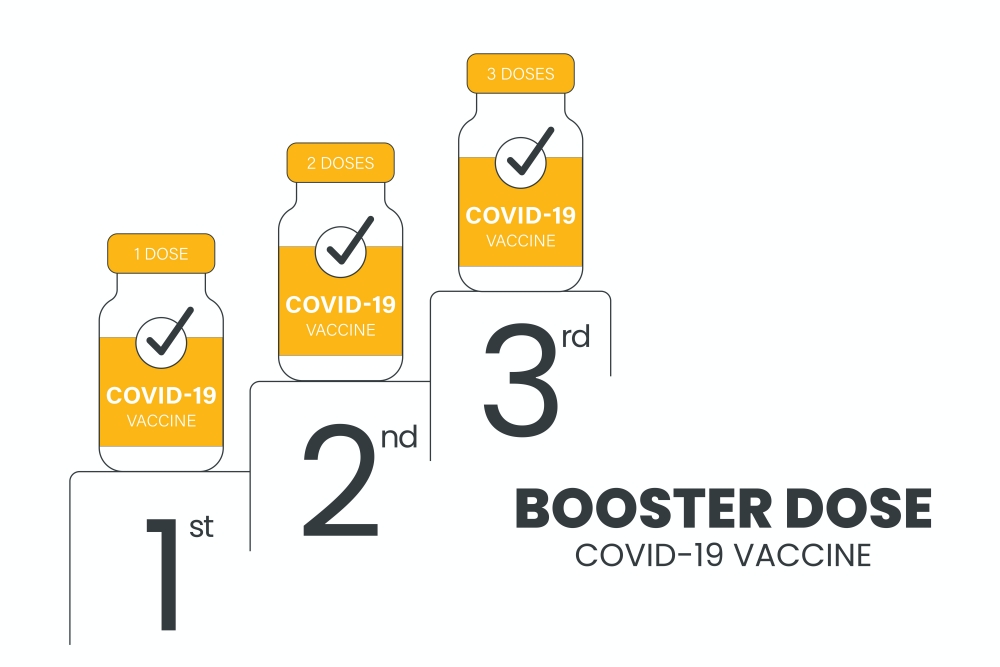

しかし厚生労働省は、一般市民に対する新型コロナワクチンの3回目接種の実施も検討しています(※2)。なぜ一度のワクチン接種で一生効果が持続しないのか、ワクチン接種を何度も実施するブースター接種の必要性について学んでみましょう。

新型コロナワクチンの効果は一生持続しない

新型コロナワクチンに限らず、感染症に対するワクチンは、基本的に一生効果が続くものではありません(※3)。

そもそもワクチンは、体に害がないウイルスの一部や死滅させたウイルスを使って、人体の免疫機能を利用して抗体を作らせる予防医療の一つです。抗体はウイルスの働きを抑制するため、万が一ウイルスに感染した場合もワクチン接種で作られた抗体が働いて、感染による症状を和らげます。また、細胞を戦闘部隊としてウイルスと戦う準備をさせるのがワクチンです。

ワクチン接種により作られた抗体は、異物が除去されると自然と血中から消えます。一方で、抗体を作った記憶は細胞に残り、再度同じ異物が侵入すると即座に対応するメカニズムです。

細胞が記憶しているなら、新型コロナワクチンは一生効果が持続すると思うかもしれません。しかし、細胞の記憶は時間の経過とともに薄れていき、効果も弱くなっていきます。

ワクチンの効果が一生続かない理由

前述のとおり、ワクチンによって作られた免疫は次第に弱くなり、最終的に再感染しても抗体が作られなくなります。 実はワクチンの効果が一生続かない理由は、それだけではありません。

ワクチンの効果は、ウイルスにある目印に対して効果を発揮するものです。つまり、ウイルス自体が変化して目印がなくなってしまうと、ウイルスが抗体や細胞による攻撃対象として認められなくなってしまいます。

実際に日本でも、新型コロナウイルスの変異株であるデルタ株やオミクロン株が確認されており、新型コロナワクチンを2回接種した人も感染することが報告されています(※4)。

ブースター接種の必要性と期待できる効果

新型コロナワクチンを2回接種しただけでは、時間とともに効果が薄れてしまうことは先にお話ししました。しかし、継続的にワクチンを接種することで、効果を長引かせることはできます。これがブースター接種と呼ばれるものです。新型コロナワクチンをブースター接種すると、その度に細胞の記憶が呼び覚まされることになります。

車の運転で例えると、長く自動車の運転をしていないとギアの入れ方やライトのスイッチの操作を忘れてしまいます。しかし、定期的に運転していれば、運転の仕方を忘れることはほとんどないでしょう。

新型コロナワクチンの接種でも、車の運転と同じことがいえます。細胞の記憶を定期的に刺激することで、抗体の作り方やウイルスへの攻撃の仕方を忘れにくくするのが、ブースター接種です。

現在、厚生労働省では新型コロナワクチンの追加接種を予定しており、希望者は3回目の接種ができるようになります。

がん治療中の患者さんは、治療内容やタイミングによっては感染や重症化リスクが高くなる場合がありますので、開始されたら速やかにワクチンの追加接種をされることをおすすめします。

参考文献

※1)政府CIOポータル「新型コロナワクチンの接種状況(一般接種(高齢者含む))」(2022年1月6日時点)https://cio.go.jp/c19vaccine_dashboard

※2)厚生労働省「追加接種(3回目接種)についてのお知らせ」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_booster.html

※3)後藤重則医師「家族を守る免疫入門(KADOKAWA夢文庫)」2020.

※4)国立国際医療研究センター「新型コロナウイルス、オミクロン変異株に感染した11例の臨床経過とウイルス排出期間に関する報告」

乳がんの再発リスクをスコア化する検査が保険収載へ

2021年11月、乳がんの再発リスクを判定する遺伝子検査「オンコタイプDX」が保険適用になることが決まりました(12月1日付けで保険適用されることが決まっていましたが、メーカー側の開発が遅れて一時保留となったようです)。

乳がんに限りませんが、がんは早く見つけて早期に治療を行うほど完治できる割合は高くなります。

多くのがんでは一般的に5年再発がなければ完治とみなされるのに対して、乳がんは比較的がん細胞の増殖が遅く、5年以上経っても再発がままあるため、10年経たなければ完治とみなされません。

乳がんの再発を予防するための治療には、基本的に抗がん剤が行われます。

対象になるのは「再発の可能性が高いと判断された患者さん」ですが、再発の可能性が高いかどうかについては、リンパ節への広がりやがん細胞の悪性度、増殖の早いタイプかどうかなどを医師が総合的に判断します。 強く再発の可能性が懸念されるような場合もあれば、なんともいえない場合もあり、明確な基準があるわけではありません。

そこで、再発の可能性を判断するひとつの材料として、このオンコタイプDXという検査が開発されました。

21種類の遺伝子を検査して乳がんの再発リスクをスコア化するこのこの検査は、実はずっと以前からあったのですが、日本では公的保険の承認をされておらず、約40万円ほどの自費診療としてのみ行われていました。

ですので、主治医の先生もそれを患者さんに勧めることはあまりなく、ご存じない方も多かったと思います。

実際、私の家族がステージⅡの乳がんで手術を行った後、再発予防の治療を行うかどうか判断に迷ったときも、主治医の先生からこの検査の紹介は特にありませんでした。

副作用との兼ね合いで再発予防治療を行うかどうかの判断は難しい

抗がん剤の治療は、制吐剤の開発によって吐き気などの副作用は軽減されてきたものの、脱毛や手先などの末梢神経障害、倦怠感や白血球の減少などは生じることが多く、つらい副作用を伴うことにいまだ変わりありません。

再発をできるだけ防ぐことが大事とは分かっていても、実際に起こるかどうか分からない再発の予防目的で厳しい副作用を伴う治療に踏み出すのは、患者本人にとってはやはり難しい決断です。

副作用覚悟で再発予防の治療を行うのであれば、できるだけ明確な基準があったほうがいいですし、このオンコタイプDXももちろん100%の判断ができるものではありませんが、再発リスクをスコア化して検討材料にできるのは、大変有意義なことだと思います。

副作用の少ない治療も選択肢の一つに

そして再発を予防するための治療としては、抗がん剤のほかに、副作用が少ない免疫細胞治療も選択肢のひとつになり得るだろうと思います。

私たちの体に備わった免疫システムは、体の中で生じたがん細胞のもとをやっつけて、病気のがんになることを防いでくれていると考えられています。

自身の免疫細胞を強化するこの治療は、手術などの治療のあとに残ってしまった(かもしれない)微小ながん細胞を攻撃して、再発の芽を詰むことが期待できます。当会でも再発予防のために治療を受けた患者さんは大勢いますが、大きな副作用はほとんど見られません。

検診率を高めて早期発見を進めるとともに、早期治療を行ったあとのがん再発率を下げることができれば、日本のがん治療は大きく進歩するはずです。

新型コロナウイルスが再び拡大しています。

新型株のウイルスに対するワクチンの効果を不安視する声もありますが、仮に感染しても重症化リスクを下げる効果は確認されているそうなので、ワクチン接種が早く進むことを願います。

1700年代からはじまるワクチンの歴史

さて、そもそもワクチンとはどういったものなのか。明確に説明できる方は少ないのではないでしょうか。

世界最古のワクチンは、1700年代に作られた天然痘(てんねんとう)のワクチン。天然痘は人類史上、ワクチンによって唯一、撲滅することができたウイルス感染症です。そんなワクチンを開発したのが、イギリスの医学者『エドワード・ジェンナー』でした。

天然痘は、古くから死に至る疫病として恐れられていた感染症です。当時の人々には、天然痘と予防する対策がなにもありませんでした。そしてこのころ、牛にも天然痘と同様の伝染性の病気「牛痘(ぎゅうとう)」があることがわかります。

「牛痘」は乳しぼりを行う人間にも伝染する病気だったのですが、ジェンナーは牛痘にかかった人が天然痘に罹患していないことを発見。ジェンナーはこのことから、天然痘のワクチンを作り上げたのです。

この後、ジェンナーの研究が広がり、フランスの『ルイ・バスツール』が、ワクチンという概念を定着させていきます。

日本では、天然痘は「疱瘡(ほうそう)」という名で知られていましたが、佐賀県藩主『鍋島直正』がオランダから輸入させたワクチンを用いて、接種を実施しました。

これがワクチンの歴史です。

集団免疫の獲得がワクチンの目的のひとつ

ワクチンの効果や目的については、「感染症を予防するもの」「重症化を防ぐためのもの」と考える方も多いかもしれません。

もちろんこれらの効果は期待できますが、それ以上に大きな意味があります。それは、感染を流行させないために「集団免疫」を成立させることです。

ウイルスが体内に侵入すると、ウイルスを攻撃する専用部隊が発動するのですが、この専用部隊を人為的に発動させるのがワクチンです。専用部隊の働きは、ウイルスがいなくなると自然に衰えますが、その記憶は残り、つぎに同じウイルスが侵入した際にすばやく再結成されます。

世の中の多くの人がこの専用部隊を体内に持っていれば、感染が広がりにくくなるのです。

ワクチンの種類と新たなmRNAワクチン

「ワクチン」には、いくつかの種類があります。

大きく分けると「生ワクチン」「弱毒化ワクチン」「不活化ワクチン」の3種類。「生ワクチン」と「弱毒化ワクチン」は、安全かつ症状も軽微なウイルスです。

日本で有名なものだと、はしかや風疹などが生ワクチンですが、これらは人に感染する本物のウイルスを、人工的に培養を繰り返し、病原性を弱めています。この2つのワクチンは、副反応も比較的軽微です。

一方で、「不活化ワクチン」は、感染する能力を失わせた病原体や、病原体の一部の成分を使ったワクチンです。

免疫は、病原体や異常細胞のみならず、毒素や自分の体に存在しない物質に対しても働きます。その免疫の特性を利用したワクチンといえるでしょう。

ただし、生ワクチンや弱毒化ワクチンのような代理ウイルスを接種する場合と比べると、免疫の発動は穏やかです。そのため、不活化ワクチンは、1回ではなく複数回接種することがあります。

主に、B型肝炎や肺炎球菌、インフルエンザなどに使用されているワクチンです。

しかしながら、新型コロナウイルスのワクチンとして接種されているファイザー、モデルナのワクチンはこのどれにも当てはまらないmRNAワクチンという新しい種類のものです。

ちなみに、これらのワクチンを開発するのに、一般的には5年から10年という長い年月が必要です。

開発は、3段階の試験を経て行われます。少人数で安全性を調べる第1相試験、免疫反応を確認する第2相試験、安全戦と有効性を試験する第3相試験です。

コロナウイルスに関しては、緊急事態なので短期間での開発がすすめられましたが、本来はより時間をかけて大勢の人を対象として臨床研究を行い、安全性や有効性を確認します。これには、当然膨大なお金と労力がかかるので、1年や2年でできることではありません。

現在、新型コロナウイルスのワクチンが開発されましたが、未知のウイルスに対してこれだけのスピードでワクチンが開発されたことは、本来驚くべきことなのです。

【参考文献】

・後藤重則医師, 家族を守る免疫入門, KAWADE夢文庫,2020.

新型コロナウイルスの感染者が再び増えてきており、賛否両論の中で東京オリンピックが開幕しました。どうせやるなら、世の中が明るくなるイベントになるといいですね。

国内でも新型コロナウイルスのワクチン接種が徐々に進んでいますが、まだまだ全体の接種率は高くありません。一方で、ワクチン接種が先行しているアメリカやイギリスなどの国では、一時的に感染者数が減少に転じたものの、再び感染者が増えているそうです(といっても、ワクチンにより重症化率は変わらず抑えられているそうですから、やはり効果的といえそうです)。

新型コロナの実効再生産数とは

全国の実効再生算数は1未満だったのが、緊急事態宣言が明けた6月後半頃から再び1を超えてきました。実効再生産数というのは、「一人の感染者が平均して何人に感染させるか」を表した指標です。

日本では、2020年4月初旬に実効再生産数が2を超えました。つまり、1人の感染者が平均2人に感染させるということです。ここからは、いわゆるネズミ講のように広がっていきます。

感染者AがB・Cに感染させ、さらにBはD・Eに感染させ、CはF・G……というように広がっていくのです。1人から10回感染が繰り返されると、約1000人が感染します。

ただし、この実効再生産数は、生活によって変動するものです。たとえば、外出せずに人との接触が少なくなれば、当然実効再生産数は小さくなります。これを行うために発令されたのが「緊急事態宣言」や「外出自粛」ですね。

集団免疫とは社会全体の抵抗力

ただ、実効再生産数が2でも、その通りに感染が増加していくわけではありません。

その理由が「集団免疫」なのです。集団免疫とは、一度感染し、免疫がついた状態(感染しにくい状態)の人が世の中に多くなって感染症が流行しにくくなることで、ある感染症に対する社会全体の抵抗力のことをいいます。

たとえば、人口の50%が免疫を持っていた場合、実際2000人に感染するところ、1000人は感染しないことになります。さらに人口の60%が免疫を持っていれば、1200人は感染しないことになり、70%になれば1400人は感染しないわけですね。このように、免疫を持つ人が多くなれば、感染者はほとんどいなくなり、収束へと向かいます。

では、「それならば、緊急事態宣言や外出自粛をせず、一気に感染を広めてしまえば良いのでは?」と考える方もいるかもしれません。

「多くの人が感染し、免疫を持てば収束に向かう」という観点からすれば、確かに正しいように思えます。

ただ、その考えで失敗したのが、スウェーデンや英国です。

スウェーデンは、集団免疫の考えに基づき、あえて外出自粛などを行わない方針で臨みました。しかし、結果は近隣の北欧諸国と比べて、多くの死亡者を出してしまっています。

死亡者増加の一因となるのが医療崩壊や病床不足です。少しずつ感染者が広まった場合なら病床を確保しやすいですが、一気に1感染者が押し寄せたらどうなるでしょうか。病床不足に陥り、十分な治療を受けられない患者さんが増えることとなります。

感染症の種類によって、集団免疫を得るために必要な免疫を持つ人の割合は異なるので、新型コロナウイルスではどのくらいの割合の人が免疫を獲得できれば集団免疫が成立するのかは今の所不明です。

社会が集団免疫を獲得できる前に、多数の死者を出してしまっては本末転倒です。このことから考えると、「一気に感染を広げてしまう」という考えは、適切とは言えません。そのため、ワクチン接種による対策が重要となります。

ちなみに、がん予防にも有効なワクチンがあることをご存知でしょうか。

代表的なもののひとつは「子宮頸がんワクチン」です。

がん自体は感染で広がる病気ではありませんが、子宮頸がんの発症は、そのほとんどがHPV(ヒトパピローマウイルス)というウイルスに感染することが原因となっていることが分かっています。

子宮頸がんワクチンはこのHPVへの感染を防ぐ効果が高いことが立証されており、日本でも2013年から国の定める定期接種となっています。

これも「免疫の力」でがんと闘うひとつの方法ですね。

【参考文献】

・後藤重則医師, 家族を守る免疫入門, KAWADE夢文庫,2020.

・厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A

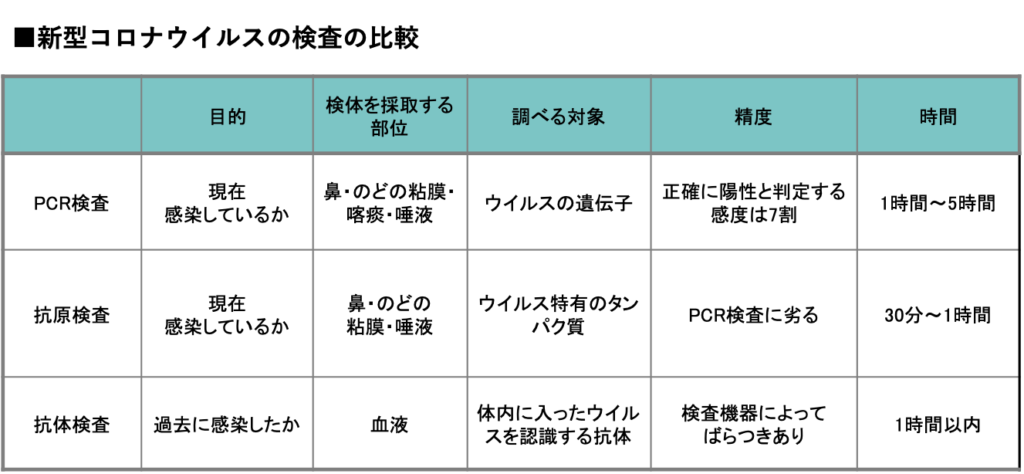

新型コロナウイルスの検査にも、私たちの免疫が深く関わっているものがあります。

コロナの検査というと、皆さんがよく聞くのは「PCR検査」ではないでしょうか?ニュースやインターネットでも「PCR検査」という言葉が溢れていますよね。

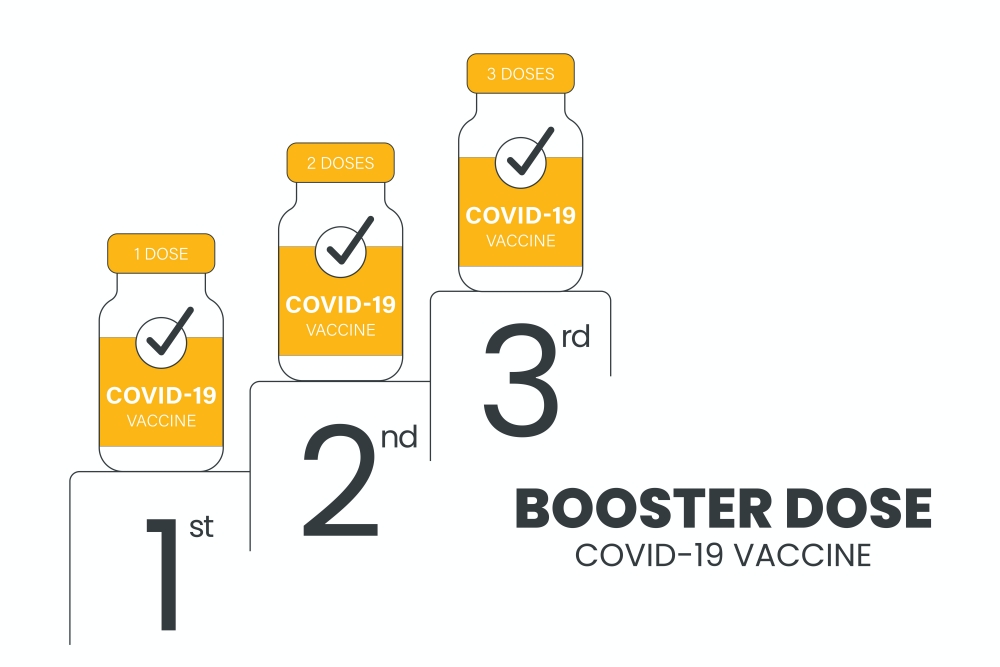

実際に行われている主な検査には、次の3つがあります。

・PCR検査

・抗原検査

・抗体検査

ウイルスの遺伝子を増幅して見つけるPCR検査

まず、PCR検査から説明すると、PCRとは「polymerase chain reaction(ポリメラーゼ連鎖反応)の略です。ポリメラーゼとはDNAやRNAといった、ウイルスの遺伝子の一部のことをいいます。特殊な液体でウイルスの遺伝子を増幅させて、新型コロナウイルスがいるかどうかが判定する検査です。

コロナウイルスが出現してからPCR検査を知った方も少なくないと思いますが、犯罪捜査でもPCR検査は使われており、コロナウイルスがきっかけで始まったものではありません。

ウイルスの遺伝子を増幅するので多少時間がかかりますが、ウイルスが大きく増える前でも検出可能で、50~100個のウイルスが存在すれば「陽性」と判断できます。

発症から数日後のウイルスを見つける抗原検査

次に、抗原検査です。

PCR検査はDNAやRNAを利用して調べる検査ですが、抗原検査はウイルスを構成するタンパク質や、ウイルスが細胞に感染したときに生産される物質を調べる方法です。

・PCR検査……DNAやRNAからウイルスを調べる

・抗原検査……タンパク質やウイルスが感染したときに生産される物質を調べる

PCR検査は特殊な機器が必要になりますが、抗原検査では特殊な機器は必要とせず、簡便に検査できるキットが作られています。短時間で結果判定が可能ですが、PCR検査と比べると感度は鈍いです。

陽性と判断されるには1000個以上のウイルスが必要だとされています。そのため、ウイルス量が多い、発症から2日目~9日目の検査に使われることが多いです。

免疫反応から過去の感染を調べる抗体検査

そして、3つ目の抗体検査。

PCR検査と抗原検査は、ウイルスの存在そのものを調べる方法ですが、抗体検査は、ウイルスに対して生じた免疫反応「抗体」の有無を調べる方法です。

抗体とは、免疫を担う細胞のひとつであるB細胞が作り出す物質で、ウイルスが体内に侵入すると、そのウイルスが他の細胞に感染できないようにしたり、ウイルスを弱体化させたりします。抗体は血液に乗って全身をめぐっているので、血液を摂取することで、この抗体の有無を調べます。

・PCR検査/抗原検査……ウイルスそのものが存在するか調べる検査

・抗体検査……ウイルスに対する抗体が存在しているか調べる検査

抗体ができるのは、ウイルスが体内で認識されて、しばらく時間を要します。そのため、感染していても発病前や感染初期のような時期の検査には向きません。

では、なぜ抗体検査が必要になるかというと、過去に新型コロナウイルスに感染しているかどうかを調べるためです。

抗体は、ウイルスがいなくなって生産が終わっても、短期間では血中から消えません。また、ウイルスがいなくなったあとでも、一定期間、ある程度の生産は続きます。抗体の生産が続いていて、専用部隊が待機している場合は、ウイルスが侵入しても、発病する前にすぐに直ることがほとんどです。

つまり、新型コロナウイルスに対する「免疫」があると判定されます。

PCR検査や抗原検査は、いま感染しているかどうかを調べるための検査ですが、抗体検査は過去の感染状況を調べたり、免疫があるかどうかを調べるためのものなので、疫学調査や健康診断などにも有用です。

抗体検査の中でも、中和抗体検査という、新型コロナウイルスのワクチン(mRNAワクチン)接種によって、ウイルスの感染や重症化を防ぐ中和抗体が獲得できたかどうかを測定可能な検査も出てきていますので、ワクチン接種後の免疫獲得の判断にも役立つでしょう。

【参考図書】

後藤重則医師, 家族を守る免疫入門, KAWADE夢文庫,2020.

2021年5月現在、未だ猛威を振るう新型コロナウイルス。

身近な方が新型コロナウイルスに感染してしまった、という方もいるのではないでしょうか。

コロナウイルスによる主な症状は発熱です。その他にも、倦怠感やのどの痛みなどがあります。

実は、こうした感染症の主な症状は、免疫によるものです。

たとえば、のどの痛みは、粘膜から滲み出した液体(滲出液:しんしゅつえき)が増えたり、死んだ好中球が膿(うみ)として出たりすることで炎症が起こり、痛みが生じます。

また、発熱の原因として主なものが「サイトカイン」です。

サイトカインとは、細胞から放出されるたんぱく質の総称で、細胞と細胞の間で情報を伝達する役割を担っています。免疫細胞が、ウイルスやウイルスに感染してしまった細胞を攻撃するときに、共同作業する細胞同士の間で情報を伝えたり、刺激を伝えてもっと働きをよくしたりします。

サイトカインのなかには、強力な熱を発生させるものも含まれているため、発熱も免疫によるものといえます。

見た目にわかりやい例が、肺炎にかかったときのレントゲンです。

肺炎にかかった患者さんの胸のレントゲン画像には、白い影(陰影)が現れます。

これは、ウイルスそのものが写っているわけではなく、肺の炎症によって生じた滲出液や老廃物、膿や空気が正常に入らなくなった肺の一部分などが白い影として写っているのです。

このように、病気の症状は、免疫による副産物がくっついていることが多くあります。

寝たきりで、体の弱ったお年寄りが肺炎に罹患(りかん)しても、発熱せず、症状がでないことがありますが、これは、免疫の働きが弱っているからです。症状は出ていなくても病原体は増殖しているので、気が付いたときには回復不能な状態に陥っていることもあります。

風邪などをひいたときに、少しの熱であれば解熱剤で下げないほうが良い、という話を聞いた方もいるかもしれません。発熱は免疫が正常に働いている証拠なので、解熱剤を使うことで免疫の働きを抑えてしまう場合があるからです。

新型コロナウイルス感染症の重症化や死因のひとつとして、「サイトカインストーム(サイトカインの嵐)」という言葉を聞くようになりました。サイトカインストームは、かなり専門的な言葉であり、本来は日常で使われる言葉ではありません。

体の中でウイルスが大量に増加し、免疫が制御不能になると、サイトカインが一挙に大量に作られ、その作用が全身に及ぶことがあります。

このように、免疫が暴走し、サイトカインが過剰に作られることがまるで嵐が吹き荒れるように見えることから「サイトカインストーム」と呼ばれているのです。

新型コロナウイルス感染症にかかった患者さんにサイトカインストームが起こった結果、血液の凝固異常が起き、血栓が作られて、それが血管に詰まって心筋梗塞や脳梗塞などを起こす事例が報告されています。

免疫は、単に強く働くことが重要なのではなく、ほどよいバランスが必要なのです。

【参考図書】

後藤重則医師, 家族を守る免疫入門, KAWADE夢文庫,2020.

前回は、免疫は最前線パトロール部隊(自然免疫)と精鋭部隊(獲得免疫)の二段構えで、体を守っていることを書きました。

そのうち、敵の特徴を覚えてねらい撃ちする獲得免疫は、主に「液性免疫(えきせいめんえき)」と「細胞性免疫(さいぼうせいめんえき)」と呼ばれる2つの方法で攻撃します。

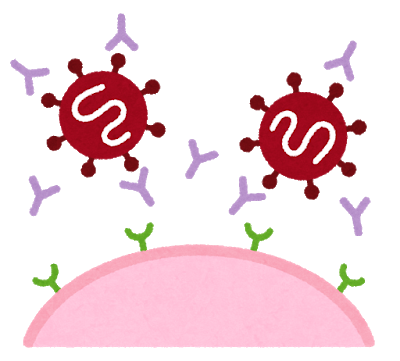

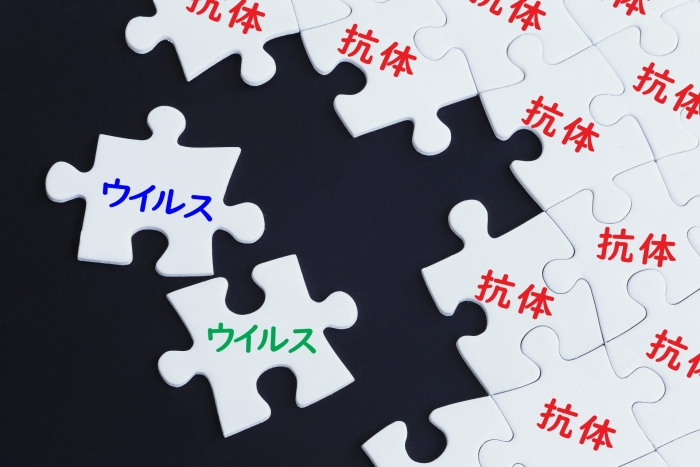

まず、ウイルスなどの外部から侵入してきた異物に対しては、「抗体(こうたい)」と呼ばれるミサイル攻撃が中心です。

抗体は、前回ご紹介したさまざまな免疫細胞のうち、B細胞によって作られます。このミサイルがとても高機能で、ただやみくもにミサイルを打つのではなく、特定の敵の目印に対して打ち込まれるように設計されています。追尾型ミサイルと考えてください。

敵の目印情報を得たB細胞は、目印に向けて抗体をどんどん作り放出。放出された抗体は、体中をめぐり、体内のどこにいる敵に対しても攻撃してくれるのです。

この攻撃は、液体のなかに溶けて抗体が働いて攻撃するので「液性免疫」と呼ばれています。

いっぽうで、がん細胞やウイルスに感染してしまった異常な細胞に対しては、主にT細胞のなかのキラーT細胞が直接攻撃を行います。このキラーT細胞も、敵の情報を得て、その敵の目印をめがけて攻撃します。

これが「細胞性免疫」です。

- 液性免疫:敵の情報を受け取ったB細胞が抗体を作り、抗体が体中を駆け巡りミサイル攻撃

- 細胞性免疫:体に害となる異常な細胞の情報を受け取ったキラーT細胞が直接攻撃

ウイルスは、実は自分自身では増えていくことができません。自己修復や複製をする機能を持っていないのです。では、どうやって増えていくのかというと、ほかの生物の細胞を借りて増えていくのです。

私たちの口や鼻から入ったウイルスは、のどの粘膜の細胞に付着します。そして細胞の内部に侵入します。細胞内に入ったウイルスは、その細胞を利用して自分を複製していきます。ウイルスが侵入し、ウイルスに乗っ取られてしまった細胞は、もはや正常な細胞ではありません。体に害をなすものとして、免疫の攻撃対象となります。

免疫は、ウイルス感染した細胞を攻撃するときに、どのように見分けるのか?その方法は2つあります。

ひとつは「顔つき」です。

ウイルスに感染した細胞は、通常の細胞と外見が異なります。

がん化した細胞も同様です。

正確に言うならば、ストレスによって出現するタンパク質が細胞表面に出てくることで見分けられます。

もうひとつは、

細胞は、細胞内のタンパク質、とくに異物であるタンパク質を細胞の表面に掲げる機能を持っています。

細胞自体が「この細胞のなかにウイルスがいるぞ」と外見から教えてくれるわけですね。

ウイルスがどれだけ細胞のなかに隠れていても、細胞自体が教えてくれるため、ウイルスは見つかってしまいます。

改めて整理してみます。

■パトロール隊(自然免疫)による攻撃

外部からウイルスが侵入してきた場合、マクロファージや好中球、樹状細胞などの食細胞が食べて細胞内で消化。粘膜の細胞にウイルスが入り込んだ場合、感染した細胞を、異常を察知したNK細胞などが破壊

■精鋭部隊(獲得免疫)による攻撃

ウイルスを食べた樹状細胞などがウイルスの特徴を伝え、T細胞に攻撃指令。B細胞が抗体を作ってミサイル攻撃(液性免疫)。同時に、キラーT細胞はウイルスに感染してしまった細胞を直接攻撃(細胞性免疫)。

このように、さまざまな攻撃方法で、免疫は私たちの体を守ってくれているのです。

【参考図書】

後藤重則医師, 家族を守る免疫入門, KAWADE夢文庫,2020.

免疫がどのように体を守ってくれているのか、ご存じない方も多いのではないでしょうか。

多くの人は、「免疫=防御」と考えているかもしれません。

免疫の働きを担う中心となるのが、血液の中に含まれる「白血球」という細胞です。

この白血球が、体に害を与えるさまざまな病原に対して攻撃し、やっつけることで体を守ってくれるのです。

たとえば、ウイルスが鼻や口から侵入すると、まずはのどの粘液や粘膜に付着します。

ウイルスは、そこから更に体内へ侵入しようとするわけですが、ここで第一の免疫システムが活躍します。

最前線で自国を守るパトロール隊と考えてください。

パトロール隊は、 敵を見つけ出し、発見次第すぐに攻撃し、排除してくれます。この最前線のパトロール部隊の攻撃は、専門用語で「自然免疫」と言います。

また、最前線パトロールから逃れた、より手強い敵を倒すために、さらなる精鋭部隊も結成されます。

精鋭部隊は敵であるウイルスの特徴を覚え、目印にして体内を捜索して攻撃。敵の特徴を覚えるために少し時間を要しますが、その分攻撃は強力です。

精鋭部隊は、敵に応じてその都度隊員を獲得するので、専門用語では「獲得免疫」と呼ばれています。

この精鋭部隊は、敵を制圧したら解散してしまいますが、完全に体の中からなくなるわけではありません。部隊の記憶に残り、将来、同じ敵が現れた際に速やかに再結成されます。

新型コロナウイルスと戦うことが得意なA隊員たちがいて、体からウイルスを駆逐して一旦解散したとしても、ふたたび同じコロナウイルスが攻めてきた際には、「コロナといえばA隊員を呼べ~!」と招集されるわけです。

ここで、最前線パトロール(自然免疫)と精鋭部隊(獲得免疫)で活躍する隊員たち(免疫細胞)についてご紹介します。

敵の出現とともに攻撃してくれるパトロール隊は、マクロファージや好中球といった食細胞(しょくさいぼう)が中心となります。食細胞とは、ウイルスや細菌などを自分の細胞内に取り込み、消化して破壊する細胞のことです。ウイルスに限らず、細菌などの異物や、正常な細胞が悪性化してできたがん細胞も同様に攻撃し、やっつけてくれます。

また、「ナチュラルキラー(NK)」細胞なども最前線部隊として働く細胞のひとつです。

ウイルスが感染した異常な細胞は、普段とは異なる”特有な顔つきに”に変わるのですが、この変化を素早くキャッチして攻撃してくれるのが、NK細胞なのです。NK細胞は異常な細胞にとりつき、つぎつぎと殺していくので「殺し屋」と異名があるほどです。

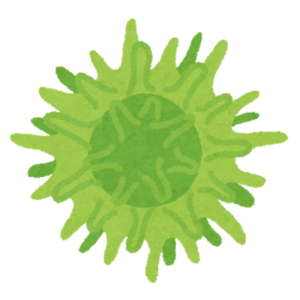

最前線パトロール部隊に続いて働く精鋭部隊では、敵の特徴を分析し、それを識別するための目印を兵士に伝え、攻撃を開始します。こうした敵の特徴を伝えることは、パトロール隊の食細胞であるマクロファージなども行っていますが、マクロファージの親戚である樹状細胞(じゅじょうさいぼう)という細胞が、分析能力と指令能力に最も長けているといわれています。

樹状細胞は、ウイルスやがん細胞を食べて細胞内で消化し、十分に吟味したうえで敵の識別に重要な情報と攻撃指令を出します。樹状細胞が精鋭部隊の司令塔といえる存在なのです。

そして、指令を受けて攻撃をするのが、「リンパ球」と呼ばれる細胞です。

「リンパ球」は、皆さん聞いたことがあるかもしれませんが、リンパ球には大きく分けて「T細胞(Tリンパ球)」と「B細胞(Bリンパ球)」のふたつがあります。

T細胞は、さらに細かく分けられますが、敵を攻撃する上でとくに重要なのが、ヘルパーT細胞とキラーT細胞です。

樹状細胞

リンパ球

- 食細胞(マクロファージ・好中球など)……ウイルスなどの病原体を細胞内へ取り込み、消化して破壊する(パトロール隊)

- 樹状細胞……食細胞の一種で、ウイルスやがん細胞を取り込んで、T細胞へ敵の特徴を伝えるとともに攻撃指令を出す(司令塔)

- ヘルパーT細胞……樹状細胞から指令を受けて、キラーT細胞とB細胞を支援する(精鋭部隊)

- キラーT細胞……ヘルパーT細胞の支援や樹状細胞の司令を受けて、異常細胞への直接攻撃を行う(精鋭部隊)

NK細胞……異常な細胞をすばやく発見し、攻撃を行う(パトロール隊・殺し屋)

こうした細胞はすべて「白血球」という血液の細胞の一種です。

これらの細胞たちが見事に連携することで、体に害を与える敵を見つけ、攻撃して、私たちの体を守ってくれているのです。

【参考図書】

後藤重則医師, 家族を守る免疫入門, KAWADE夢文庫,2020.

« 次のページ

前のページ »