過去の新着情報

2021年現在、新型コロナウイルス により、世の中は大きく動きました。

緊急事態宣言も2020年、2021年と2年連続で発令され、世界規模のパンデミック状態がまだ継続中です。

ネット上では、「インフルエンザのときと同じ」というような発言する人もいますが、

当然インフルエンザと新型コロナウイルスは同じではありません。

しかし、人類はこれまでの歴史のなかで、このような感染症の大流行を数多く乗り越えてきました。

感染症を乗り越えることができたのは、多くの場合、薬によってではなく、私たち人間の体に備わった「自然治癒力」によってです。

今回の新型コロナウイルスについても、感染したとしても基本的に重傷者以外には薬は処方されません。安静に過ごすうち、大部分の人は自然に快復します。

私の知人も、年末にコロナに感染して病院に入院したものの、薬は処方されず、高熱が出た時以外は解熱剤も飲まないように言われたそうです。

つまり、新型コロナウイルスでさえも、多くの場合は自然治癒するのです。

といっても、体内のウイルスが勝手に自然消滅するわけでもありません。

では、どのようにウイルスが消えていくのでしょうか?

ウイルスを排除し、自然治癒に導くのは、私たちのもつ「免疫の働き」のおかげです。

「免疫」は、「病気または「疫」から免れる」または「一度かかった病気には、抵抗力がついて二度とかからない」といった意味で使われます。日常的に「〇〇の免疫がない」というような比喩としての表現を使う方も多いのではないでしょうか。

一方で学問上の免疫の定義は、「非自己(自分以外)と自己(自分自身)を区別し「『非自己』を速やかに処理する仕組み」とされています。

これだと、ちょっと意味がわかりにくいですよね 。

簡潔にわかりやすくすると、免疫とは「病気の元となるものを攻撃し、排除する機能(働き)」を指します。「病気のもと」というのが、体の外部から侵入した病原菌や毒素、そしてウィルスに感染した細胞などのことです。体の中で発生したがん細胞なども、ここでいう病気のもとに含まれます。

免疫の主な働きは次の6つになります。

- 感染からの予防……ウイルスや病原菌などからの感染を防止

- 異物などを識別……異物かどうかを判断する・本来の自分と違うものを区別

- 抗体を量産……病原体に対抗する抗体をつくる

- がんなどの予防……がん細胞などの異常な細胞の発生を監視し、攻撃、排除する

- 老化や病気の予防……新陳代謝を活性化。機能低下や細胞組織の老化、破壊などを阻止

- 健康の維持……疲労回復。病気や傷の回復、治癒

自然治癒するためには、治癒の妨げになるウィルスや病原菌を排除しなければいけません。

たとえば、細菌やウイルスに侵されのどが痛くなった場合、薬を使わなくとも、免疫の働きによって細菌やウイルスは攻撃され排除されます。

すると、そのうちのどの痛みはなくなり、粘膜も再生され、徐々に元に戻っていくでしょう。

このように、病原体や異常な細胞を攻撃し、排除するのが自然治癒力のなかにおける「免疫」なのです。

【参考図書】

後藤重則医師, 家族を守る免疫入門, KAWADE夢文庫,2020.

今月、患者が期待を寄せる話題の治療法が承認される見込みとなりました。

厚生労働省の部会は9月4日、光免疫療法(頭頸部がんが対象)に使用される薬剤の製造販売を了承。今月中にも正式承認され、年内には保険診療として治療が開始される見込みです。

光免疫療法は、米国国立がん研究所の主任研究員を務める小林久隆医師が、楽天の子会社である楽天メディカルとともに開発した治療法です。

ある光を当てると反応する特殊な物質を患者さんに投与し、その物質ががん細胞に結合したところで光を当てると、正常な細胞を傷つけることなく、がん細胞のみを破壊するというこの治療法。2012年当時のオバマ大統領が一般教書演説で言及し、一躍注目を集めました。

それから8年、この過去にはなかった新しい治療は、既存の治療で効果が得られなかった患者さんの希望となっています。

このように新しい分野を切り開くことについて、生体肝移植のフロントランナーであった田中紘一先生と、がん研有明病院の中村祐輔先生がある対談記事で語っています。

【特別対談】中村祐輔×田中紘一「医療が変わる」「がんが消える」

田中先生は、生体肝移植がまだ認められておらず逆風だった時代に、世間の強いバッシングを受けながらも患者さんのために挑戦し続け、治療法を確立した人です。

一方、中村先生は遺伝子・ゲノム分野の世界的権威で、標準治療では治癒が難しいがん患者さんのために、遺伝子解析を生かした新しいがん免疫療法「ネオアンチゲン免疫療法」の開発に心血を注いでいます。

対談の中で、田中先生は、

新しい治療というのは、できるかどうか分からないことへの挑戦から生まれると思います。現在行われている標準治療を見てもそうです。現状を維持するのではなく、「より進化した標準治療」を目指す姿勢が大切です。

「標準治療が一番。学会で決めたガイドライン通りにするのが一番いい」と思っている医師が増えているのが気になります。ガイドラインは一つの目安に過ぎないもので(中略)、患者さんを診るうえでは、「統計上はこうだけれども、目の前の患者さんにとってベストの方法は?」と考える視点を常に持っていなければならない

といいます。

標準治療は、臨床試験で治療効果が確認・評価され、国が承認した治療です。こうした治療がまず第一選択肢になることは当然なのですが、そこには限界もあります。

中村先生が記事中で言及しているように、“現在の標準治療は、患者さんが「生きたい」という想い、家族の「何とか生きてほしい」という願いを奪い取ってしまう一面がある”ではいけないと思います。

光免疫療法は日本人研究者が開発しましたが、米国の組織のなかで生まれ、楽天の代表取締役会長兼社長である三木谷氏という改革者の支援により、こうして世に出ることになりました。

光免疫療法に続く希望が、多く生まれることを期待しています。

【参考】

ミクスONLINE 「薬食審・第二部会 新薬3製品の承認了承 頭頸部がんの光免疫療法用薬など」

がん免疫療法の1つであるペプチドワクチンの臨床研究で、食道がんの手術のあと、再発予防のためにペプチドワクチンを投与したところ、再発を大幅に抑える効果が得られたと、近畿大学が発表しました。

ペプチドワクチンは、抗原ペプチドという、がん細胞に出ている特徴的なタンパク質(がんの目印のようなもの)を患者さんに投与し、体内の免疫細胞の働きを高めて治療効果を得ようという、がん免疫療法のひとつです。

仕組みとしては、体に入ってきた抗原ペプチドを体内の免疫細胞が敵と認識して免疫が誘導され、攻撃部隊のキラーT細胞が増殖・活性化して、がん細胞をめがけて攻撃します。

研究の対象となった食道扁平上皮がんは、早い段階から転移しやすく、ワクチンを接種しなかった場合の5年生存率は32.4%だったのに対して、ワクチンを投与すると60%と約2倍に上昇したそうです。

3人のうち2人は亡くなっていたのが、ワクチンによって3人に2人は生存できるようになったのですから、劇的な効果です。

仮にがんになってしまったとしても、手術ができる段階で発見して治療し、その後の再発を抑えることができればがんは完治が期待でき、怖い病気ではありません。

しかし、早期で見つけてもこれまでの治療では一定割合で再発が起こってしまうため、患者さんは再発の不安を抱えながら経過観察期間を過ごすことになります。

再発をもっと抑えられる治療が必要です。

がん免疫療法は、免疫チェックポイント阻害薬やCAR-T細胞療法などが日本でも保険治療として承認されており、がん治療の柱として欠かせない治療法となっていますが、ペプチドワクチン療法でまだ承認されたものはありません。

今回の研究も研究途中の結果ではありますが、次の段階である第3相臨床試験の症例登録も終わっているとのことで、2021年中には最終解析される予定だそうです。第3相試験でも第2相試験と同様な有効性が証明されれば、世界で初のがんペプチドワクチン治療薬が承認される可能性も出てきました。

ペプチドワクチンも免疫細胞治療も、かねてから、手術後の再発予防に適しているのでは、と言われてきました。それは治療による体への負担が非常に小さいこと、また再発の原因になる微小ながん細胞を排除する効果が期待できるからです。

肺がんの分子標的薬でも、肺がん患者さん全体で見れば、ほんの数%の人にしか効果がないけれど、特定の遺伝子異常をもった肺がん患者さんをターゲットにすれば、80%以上の有効率が得られる、というものが承認されています。このように、いまは個別化医療の時代になっています。

免疫細胞治療やペプチドワクチンも、過去の試験結果から「効果がない」と決めつける意見もありますが、今回の近畿大学の試験結果のように、適切な条件や患者さんに合致すれば、例えば免疫チェックポイント阻害薬との併用などにより、非常に有用な治療となる可能性があると思います。

【参考情報】

近畿大学プレスリリース

食道がん術後補助療法としてのペプチドワクチンの有用性を証明 食道がんにおける5年生存率を約2倍に改善

東京都では連日150〜200人前後の新規感染者が出て、第2波が懸念されている新型コロナウイルス感染症。

一方で少しずつではありますが、その病態も解明されてきているそうです。そのひとつとして、新型コロナウイルス感染症の重症化には、どうも私たちの体の免疫が暴走してしまうことが関係している、ということが分かってきています。

免疫は、生まれながらに私たちの体に備わっていて、細菌やウイルスなどの外敵や、体内に発生したがん細胞などの、体に害をなすものを攻撃・排除してくれる働きです。

例えば、風邪などのウイルスが体内に侵入すると、マクロファージや樹状細胞と呼ばれる免疫細胞がかけつけて、病原を初期攻撃するとともに敵の情報を集めます。

集めた情報をT細胞という免疫細胞に伝え、それが攻撃力の高いキラーT細胞となって、ターゲットとなるウイルスをめがけて集中攻撃します。

さらに、B細胞というタイプの免疫細胞は、「抗体」という、ウイルスにくっつく物質を作り出します。抗体がくっついたウイルスは細胞に感染できなくなり、さらに抗体が他の免疫細胞を活性化し、ウイルスへ呼び寄せて攻撃するように仕向けます。

私たちの体は、侵入してきた病原に応じた抗体を作るので、抗体を調べればその病原が体内にいるかどうかがわかります。テレビで「抗体検査」で新型コロナウイルス感染症にかかっているかどうかを判別すると言っているのはこのことです。

今回の新型コロナウイルス感染症では、肺で過剰炎症が起こり、多臓器不全に至って死亡するケースが報告されています。そのひとつの原因として、免疫細胞がウイルスと戦うために作るサイトカインが過剰に放出される「サイトカインストーム(サイトカインの嵐)」と呼ばれる状態になって、免疫細胞が制御不能になり、自分の細胞まで傷づけてしまう現象が起こっているとされています※。

サイトカインとは、細胞から放出される情報伝達をになう物質で、免疫細胞では細胞の増殖や活性化を促してウイルスなどと闘う体制を作ります。

このサイトカインストームが新型コロナウイルスでなぜ引き起こされるのか、どういう人に起こるのかなど詳しいことはまだ分かっていません。

ただ、高齢者や基礎疾患を持っている人が重症化しやすく、若い人が重症化しにくいことを考えれば、基本的な免疫力が正しく健全に機能していることが、このサイトカインストームを起こりにくくしているのではないかと想像します。

※【参考】日本癌治療学会ホームページ 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)とがん診療について(医療従事者向け)Q&A 免疫とウイルス感染との関わり

新型コロナウィルス感染症の影響で、これまで会場で開催されていたがん関連のセミナーもオンラインで開催するところが増えていますね。

先日、あるがん治療のオンラインセミナーを拝聴させていただきました。お話されたのは、国立がん研究センター東病院副院長で先端医療科長の土井俊彦先生です。

国立がん研究センター東病院は、新しいがんの薬や治療法を開発するための臨床試験を数多く手掛けており、講演では、ゲノム医療、免疫療法(抗体医薬)、ウィルス療法、再生・細胞医療などの先端的ながん治療の現在について話がありました。

講演後には聴講者からの質問に答えるQ&Aセッションが設けられ、中でも質問が多かったのが「光免疫療法」についてです。患者さんからの注目度の高さが伺えます。

ご存じの方もいると思いますが、「光免疫療法」は、米国立がん研究所( NCI)の主任研究員・小林久隆医師の研究成果を元に、楽天メディカル社が開発しているがん治療法。現在、頭頸部がんに対する第Ⅲ相治験が国立がん研究センター東病院など国内の複数の施設で行われています。

まだ実用化には至っていません。

開発している楽天メディカル社も、ホームページ上で注意書きしていますね。

当社が開発している光免疫療法は、現在まだ開発段階であり、治験等による場合を除き、医療機関等で一般に治療を受けられる段階にございません。また、将来治療が受けられる医療機関も決まっておりません。ネット上には一部、あたかも当社が開発している光免疫療法による治療が受けられるかのような情報を提供しているウェブサイトがみられますが、当社からの情報ではなく、また、正確な情報ではないことがありますので、十分ご注意ください。

この治療は、2つの物質を結合させた薬剤を患者さんに投与したうえで、がんの患部に光を当ててがん細胞だけを破壊する、というこれまでになかった仕組みの治療です。

2つの物質とは、

①がん細胞の表面に多く見られるタンパク質にくっつく抗体

②光に反応してがん細胞を破壊するエネルギーを出す物質

です。

投与して24時間ほど経つと、この薬がターゲットのがん細胞に結合します。そこに「近赤外線」という人体には無害な光を当てると、薬剤が化学反応を起こしてくっついているがん細胞に穴を開けて破壊するというものです。

そして、この空いた穴から、体内の免疫を誘導するような物質が放出されて免疫の働きが強まり、二次的に全身的な治療効果も期待されるそうです。このことから「光+免疫」療法の名前がついています。

ただ、光免疫療法は、光を当てた部分=局所のがんへの効果は確かめられているものの、実は免疫療法の効果(全身的な効果)があるかどうかは人ではまだ確認されていません。

理論的な話と、動物実験ではそうした効果が確認できたという段階です。

局所治療としての効果も高いので、それだけでも有用な治療と言えそうですが、加えて今後免疫療法としての効果も実証され、転移した進行がんの治療としても使えるようになることを期待したいと思います。

光免疫療法の治験情報(国立がん研究センター東病院ホームページ)↓

https://www.ncc.go.jp/jp/ncce/division/clinical_trial/patient/head/20181226104430.html

新型コロナウィルスの感染が日々拡大しており、いまだ日本では感染ピークの兆しが見えません。

ニュースでも騒がれているとおり、東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県で緊急事態宣言が発令されることとなりました。

8日(火)午前0時から1ヶ月程度の見込みだそうです。

一部のがん治療を行う医療機関での感染も広がっています。築地の国立がん研究センター中央病院では医師・看護師数名が感染して、現在新規の患者さんの受け入れを中止しています(14日から受入再開を発表)し、がん診療連携拠点病院である慶應義塾大学病院でも院内での感染拡大が報道されています。

がんはそもそも高齢者に多い病気ですし、抗がん剤や手術などで免疫力・体力が落ちている患者さんにとって、感染リスクが高まっている医療機関に行くことは怖い状況です。とはいえ、がんの治療を遅らせたり中止することは難しいですし、外出自粛であっても、通院などは勝手に中止したりせずに、主治医の判断をあおいで行動するようにしなければなりません。

そんな中で、がん患者や家族は何に注意し、どう対応したらよいのか。

がん患者さんやご家族を支援する日本対がん協会で、がん研有明病院院内感染対策部の羽山先生に聞いたインタビューが3月下旬に公開されています。

要点を抜粋すると、

●がん患者は健康な人に比べると重症化するリスクは高そう。

●がんによって免疫の機能や臓器の状態が悪くなっていることの影響が推測される。

●化学療法中の方は注意が必要。中には長期に免疫力を下げる薬もある。

●手術後数年たって、経過も落ち着いているサバイバーの方はリスクは高くないと思われる。

●怖がるべきことは怖がって、怖がり過ぎないことも大事。

●「3密」の場所はしっかり避ける。

●人と接さない野外を散歩するなどは、運動習慣をなくさないためにもおこなっていい。

●マスクは他の人に飛沫を飛ばさないようにする効果なので、人のいない場所では必ずしも必要ない。

●よく寝て食事をしっかり取り、生活習慣を保つことが免疫を下げないためにも大事。

●経過観察など急いで行く必要がなければ、外来に行くのを少し延期することはよい。しっかりフォローしなければならない時期だと危険もあるので、主治医判断を仰ぐ。

とのこと。

がん患者さんが本当に新型コロナのリスクが高いかどうかは、データが少ないため明確にはわかっていないとのことですが、やはり注意は必要だと思います。

とはいえ、暗くなって引きこもるのも精神的にもよくありません。よく睡眠をとって、できるだけ美味しいものを食べ、たまに軽く体も動かして免疫力を保ち、がんもコロナも乗り越えましょう。

当会は、名称の通り「免疫の力」を用いたがん治療に注目し、患者立場として治療の普及啓発や情報共有に取り組んでいます

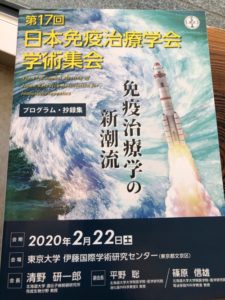

そうした一環として、2月22日(土)に東京大学 伊藤国際学術研究センターで開催された、第17回日本免疫治療学会学術集会に参加してきましたので概要ですがレポートします。

一般向けではなく、医療者による研究成果報告なので内容は専門的ですが、10数個の演題が発表され、がん免疫療法にまつわる最新の研究を知るには良い機会でした。

免疫の働きを基軸にしたがん治療は、オプジーボなどの免疫チェックポイント阻害薬以外にも、さまざまあります。

今回の発表の中でも、免疫チェックポイント阻害薬のほか、CAR-T細胞療法、光免疫療法、免疫細胞療法、ペプチドワクチンなどそれぞれの分野で、さらに効果的な治療を開発しようとする医師や研究者の最新の取り組みが紹介され、がん免疫療法の広がりを感じました。

がん免疫療法は、その手法は色々ありますが、ようは、「体の中で、免疫細胞がきちんとがん細胞を見つけ出し、攻撃できるようにする」ということを目的にしています。

そもそもわたしたちの体は、そういう働きを持っているのですが、がん自身が免疫の攻撃から逃れようとする力などによって、攻撃が上手く行っていなかったりするのです。

そして、会では「がん免疫療法」に共通する現在の課題について、それをクリアするための取り組みが報告され、意見交換がなされていました。

- 免疫チェックポイント阻害薬なども20〜30%程度の患者さんにしか効かないが、効かない場合の理由がまだはっきりしていない。

- 効果が見込める患者さんとそうでない患者さんを事前に判別する方法がまだない。

- がん細胞を免疫細胞に攻撃させる際の、がん細胞だけがもつ有効な目印を見出すのに苦労している。

- 抗がん剤などと同様に、がん細胞が治療への耐性をもつことがある。

- 免疫の力を強めようと免疫細胞を培養・増殖すると、その細胞が疲弊してしまう。

- 患者さん自身の免疫細胞(自家細胞)を採取して強化して治療に使うと時間・費用ともにかかる。一方、他人の免疫細胞(他家)によるiPS細胞などを使うと、拒絶反応が起こる。

こうしたそれぞれの課題を解決するために、がんセンターや大学病院等の先生方が、さまざまなアイディアと努力により、研究を進めてくれていることが見て取れました。

研究段階の内容ですし、専門的な部分も多いので(私自身理解が追いつかないところもあり!)個々の詳しい内容は書きませんが、こうした研究成果がいち早く実際の治療として患者に届くよう、期待しています。

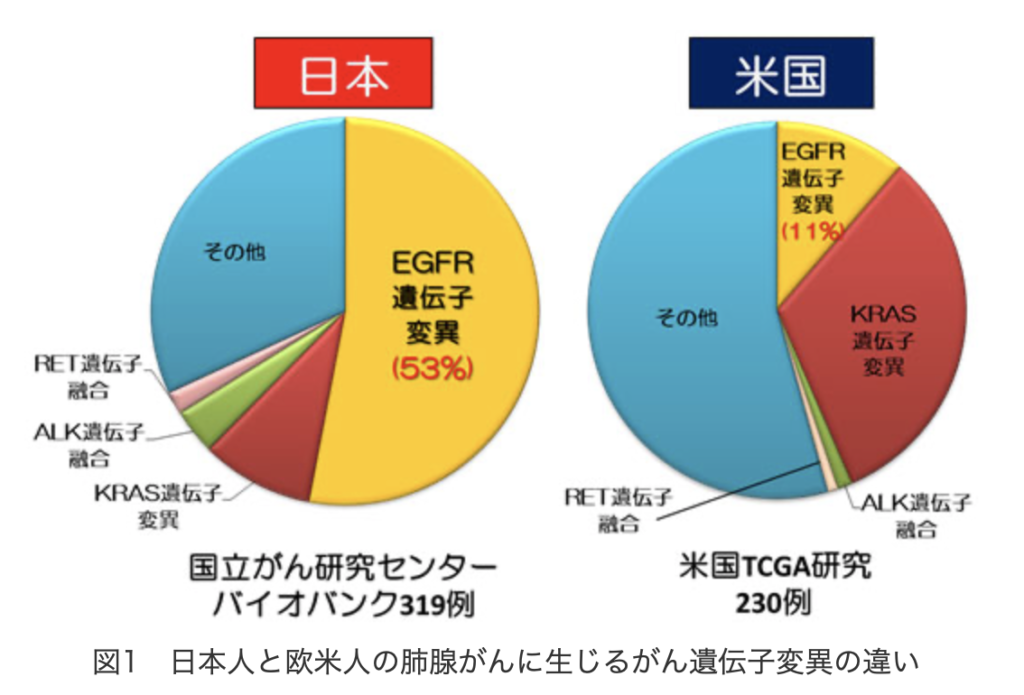

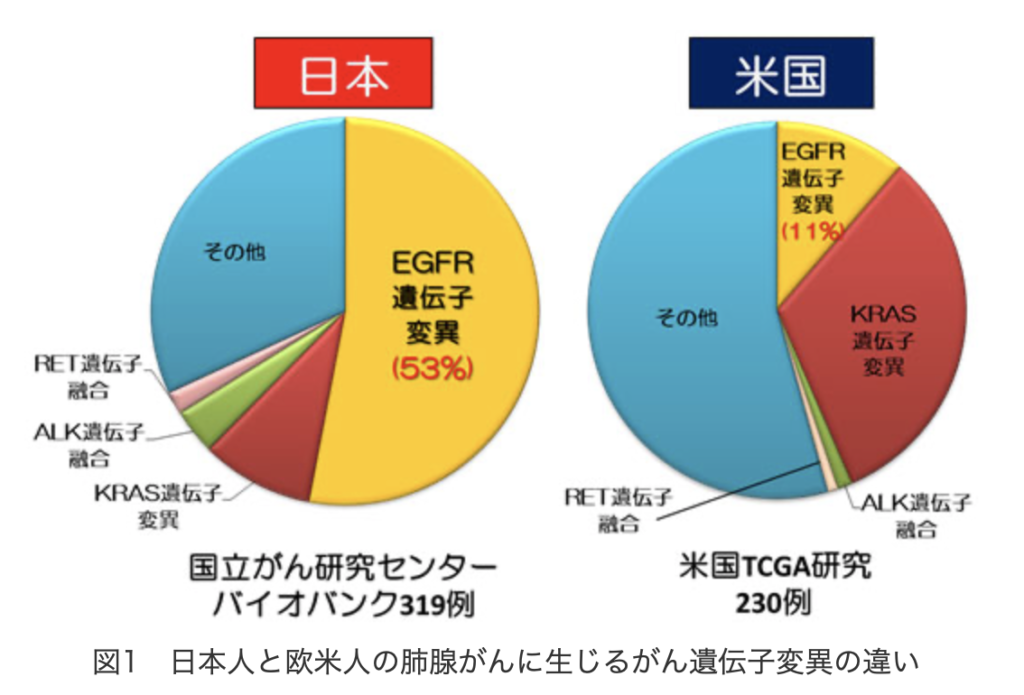

今回は最近国立がん研究センターから発表された、免疫療法の効果を高めることにつながる研究成果のニュースです。 国立がん研究センターは2月4日に、名古屋大学の医師の研究グループが、EGFR遺伝子陽性の肺がんに免疫療法が聞きにくい原因を明らかにしたと発表しました。

プレスリリース「肺がんの新たな治療戦略へ期待 ~免疫療法の治療効果の改善へ~」

がん発症には遺伝子が深く関わっていて、そのひとつがEGFRという遺伝子です。この遺伝子の一部に遺伝子変異がある(遺伝子変異陽性)と、細胞を増殖させるスイッチが常にオンとなっているような状態となり、がんを引き起こします。

国立がん研究センタープッレスリリース「免疫を司るHLA遺伝子など6遺伝子領域が関与(2016年8月9日)」より

抗PD-1抗体薬などの免疫療法薬は肺がんでの有効性が示されているものの、日本人にはEGFR変異陽性の肺がんの患者さんが多く、こうしたがんではがん免疫療法が効きにくいことが報告されていました。

今回の研究で、EGFR遺伝子変異のあるがん細胞が『制御性T細胞』を呼び寄せ、一方、『がん細胞傷害性T細胞』を遠ざけることで、自分の身を守っていることが明らかになったそうです。

T細胞というのは私たちの体を守ってくれている免疫細胞の1種で、ざっくり分けると3つのタイプがあります。

『キラーT細胞』・・・ウィルスや細菌、がん細胞などを直接攻撃する、名前の通りの「殺し屋」。

『ヘルパーT細胞』・・・キラーT細胞に攻撃司令を出したり、攻撃を支援する細胞。

『制御性T細胞』・・・攻撃部隊のT細胞の活動を抑える細胞

キラーT細胞などが活性化していると敵への攻撃力が高まる一方で、あまり過剰に働きすぎると自分の正常な細胞を攻撃してしまうこともあり(自己免疫疾患といいます)、制御性T細胞がうまくバランスをとっているんですね。

がん細胞は、このT細胞の働きを自分に有利なようにコントロールして、自分を攻撃するキラーT細胞は遠ざけて、自分を守ってくれる制御性T細胞を多く引き寄せるようにしているそうです。なんと悪賢い!

こうしたがん細胞の働きを抑えた上で免疫療法を行えば、さらに効果が高まるであろうとのこと。遠からずこうした治療方法が取り入れられるものと期待します。

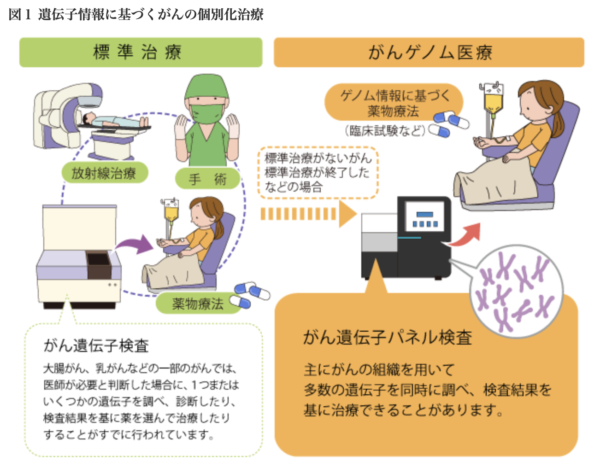

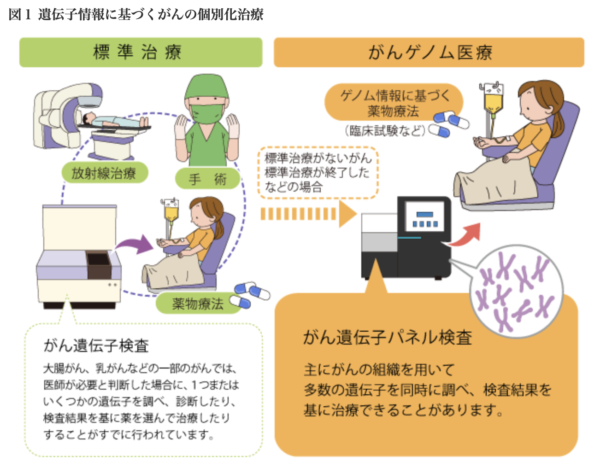

がん治療は、患者さん一人ひとりの特性に応じた「個別化医療」がどんどん進んできています。個別化医療、オーダーメイド医療など言い方はさまざまですが、どういったものなのでしょうか。

かつてのがん治療薬(いわゆる抗がん剤)は、例えばAという薬を10人に投与した場合、3人に効果があるということは分かっていても、なぜその3人に効くのか、また誰に効くのかは使ってみなければわかりませんでした。

近年、人の遺伝子が簡単に解析できる技術が進んだおかげで、がんは細胞の遺伝子に異常が起こってできること、また患者それぞれで原因となっている異常も違うことが分かってきました。そこで、がんの薬や治療法の開発は、ある遺伝子異常を狙って効くような薬を開発し、その遺伝子異常を持つ患者さんだけを選んで使うというように変わってきました。これががんの個別化医療です。

こうした個別化医療によって、効くか効かないか分からない治療をイチかバチかで使ってみて、効果が出なければ副作用だけ被るといったことが避けられるようになったのは、私たち患者にとって大きなメリットです。とはいえ、まだまだ原因遺伝子が明らかになっていないがん、薬の開発されていないがんも少なくないですが。

がん免疫療法にもこの「個別化医療」の波が来ています。今週土曜日に、以下のテレビ番組が放送されるそうです。

医療特番「がん治療は個別化医療へ 〜ネオアンチゲンが示す新たな選択肢〜」

2020年1月25日(土) 15:30から(MRO北陸放送)→番組表

以前のブログ(「NECががん免疫療法の開発に着手」)でも少し書きましたが、「ネオアンチゲン」というのは、免疫細胞ががん細胞を攻撃するときに狙う目印のようなもので、患者さん一人ひとりで違っていて、まさに「個別」のものです。

このネオアンチゲンを狙った新しい免疫療法の開発が世界中で行われていて、国内でも一部の医療機関で臨床研究や治療がスタートしているそうです。番組の詳しい内容はわかりませんが、このネオアンチゲンの治療ではないでしょうか。

テレビ番組はローカル局なので、エリア外では見られないですが、もしかすると放送後にYoutubeなどで見られるかもしれません。

新年、あけましておめでとうございます。

当会会員の皆様、当ホームページを訪問いただいた皆様にとって、良い年になりますようお祈りします。

さて、がんが、正常な細胞の中の遺伝子に異常が生じて発生する病気だということは、一般の人にも徐々に知れ渡ってきました。

「遺伝子の異常」とひとくちに言っても、膨大な数の遺伝子のどこに異常が起こったかによって、がんの性質が変わってきます。2019年は、この遺伝子の異常を検査で見つけて、ひとりひとりに最適な薬を選択して、効果が高いがん治療を行おうという「がんゲノム医療」が本格的にスタートした年となりました。2020年はさらにこの流れは加速していくものと思います。

出典:国立がん研究センターがん情報サービス がんゲノム医療もっと詳しく知りたい方へ

そんな中、厚生労働省は、第3回がんゲノム医療推進コンソーシアム運営会議(12月5日開催)で、19年6月に公的保険適用となった「遺伝子パネル検査」の実態調査の結果を報告しました。

遺伝子パネル検査の実態把握調査の報告(厚生労働省健康局 がん・疾病対策課)

それによると、6月1日~10月31日までの5ヶ月間でパネル検査を受けた患者は805人で、このうち新しい薬がみつかり、治療に結びついた患者さんは88人(約11%)だったそうです。

遺伝子パネル検査は、数百種類の遺伝子を調べて異常を見つけ、その結果に応じて新しい薬を見つけようとするもので、2種類の検査システムが公的医療保険で受けられるようになっています。ただし、その対象者は、がんが再発したり進行したりして標準的な治療がない患者さんに限られています。

11%とはいえ、もう打つ手がないと言われた患者さんがこの検査によって新たに治療が見つかったことは、大きな進歩でしょう。

ただし、このパネル検査で新しく見つかる薬は、適応外使用や未承認薬の場合も多く、公的保険が使えないので、その場合患者さんは自費で治療を受けることになります。分子標的薬などは、全額自費だと1ヶ月で100万円を超えるものも少なくありません。

保険で検査を受けて薬が見つかったと喜んだのもつかの間、その後のあまりにも大きい経済的負担が患者にとって大きなジレンマとなります。

もちろん、パネル検査を行っても手立てが見つからない9割の患者さんはどうするのか、ということも問題です。

がんゲノム医療は、がん治療の大きな変革であり画期的なことですが、スタートしたばかりで道半ば。今回の実態調査も踏まえて改善点を検討して、技術の進歩で可能になったがんゲノム医療を、実際に多くの患者さんに役立つものにしていただきたいと思います。

« 次のページ

前のページ »